【ご讃題】

衆生の願楽するところ、一切よく満足す

かるがゆえに我、かの阿弥陀仏国に生ぜんと願ず 『浄土論』/天親菩薩(※)

【抗えない現実に】

ご讃題に頂いたご文の意味は、

七高僧のお一人である天親菩薩が、「阿弥陀様のお浄土は、生きとし生ける者たちが心に願い求める全てをかなわしめてくださる世界である。だからこそ、私は全ての者たちと共に生まれて往くことを願うのである」とお示しになられたご文です。

このご文を受けられた曇鸞大師は、

阿弥陀様が、なぜそのようなお浄土を建てられたかという理由として、

常に抗えず、思い通りにならない様々な現実の苦悩に生きる私たちが救いの目当てであったからだと例えを用いて言われています。(往生論註)

ここで、単に私たちの願いの全てがかなう世界だと聞くと、そのような浄土は世俗的だと嫌悪感を抱き、煩悩を助長するようなつまらない世界だと感じてしまうと、それは阿弥陀様のお心から離れてしまいます。

【凡情に応ぜず、しかれども凡情を遮せず】

このご文のお心は、「凡情に応ぜず、しかれども凡情を遮せず」という意味であることに気をつけなければなりません。

これは、浄土真宗のみ教え、阿弥陀様のお心を表す言葉として伝わってきた先哲の言葉です。

「凡情」とは、私たちが抱く様々な事情、感情、愛情といった心の動きのことです。

まず、「凡情に応ぜず」とは、

お浄土に生まれてみたら、私たちが心に願う様々な欲望が、そのまま実際的、物質的に満たされるということではないという意味です。お浄土は、実際に宝物や美味しい食べ物が物質として山積みなっているような世界ではありません。

曇鸞大師は、ただ単に自分が楽をしたいが為にお浄土を願うことを諫めておられます。

ただし、次の「凡情を遮せず」とは、

私たちの凡夫の切なる情願をそのままに、思いたいように思って良いということなのです。清浄寂滅なるお浄土に生まれたならば、凡夫が抱えてきた様々な情願は静かに溶けて覚りと一味になってゆくのであるから、どうか思いたいように思って、「我が国に生まれる命であると想ってほしい」というのが阿弥陀様のお心であるというのです。

【お浄土に羊かんあるの?戦争無いね?】

さて、昨年の秋彼岸の頃、新聞に投稿されてあった短歌が目に留まりました。

被爆せし 男(お)の子十三 今際の言葉

「お浄土に羊かんあるの?」「お浄土に戦争無いね?」

【2020年9月15日 読売歌壇 大網白里市 土屋君江】

一読して胸に迫るものがありました。

歌の具体的な言葉から、元になった話があるのではと思い調べてみました。

すると、『平和文庫 星はみている ~全滅した広島一中一年生父母の手記集~』(日本ブックエース)という一冊の本に収録された話が元であることが分かり、早速買い求めて読みました。

「被爆せし男の子」とは、山本真澄君。当時まだ13歳で県立広島第一中学校の一年生でした。

手記を書かれたお父さんは、原爆の半年ほど前には七歳の次男を、国から配給された缶詰による中毒症で亡くし、立ち上がれないほどの悲しみのなかにあったと言われます。

そして、一人残された長男、真澄君のことを、この子だけは死なせてはならないという思いで生きておられたのでした。

しかし、8月6日 8時15分47秒 広島に一発の原子爆弾が落とされました。

爆風で家はほぼ全壊します。でも、心配なのは長男の真澄君のことです。

朝早くから学徒集団作業の為、爆心地から1㎞ほどの学校に行っていたのです。

大混乱の中、探しに行くこともできません。

2時間ほどたった頃でした。外で息子の声が聞こえました。

ご両親は、慌てて玄関を飛び出します。

しかし、そこにあったのは全身焼けただれた、変わり果てた息子の姿でした。

声がなければ、息子とは決して分からない姿だったといいます。

「僕は死にはしない?」

「大丈夫だ。これくらいで死にはせんよ」

お父さんは、自分の心のやり場としてそう叫けびました。

救護所に運ぶも、ほとんど相手にされず、仕方がなく壊れた家に連れ帰って寝かせます。

水を欲しがり、うわごとを言いました。

そして、夜の11時頃でした。

真澄君はかすかな息で、看病している両親に聞くのでした。

「本当に、お浄土はあるの?」

お父さんはぎくりとし、お母さんも少し狼狽した様子でしたが、

かねて聞いていた阿弥陀様のお浄土の荘厳(しょうごん…お浄土のお飾り、様子)を、思い出しながら話して聞かせました。

「ええ、ありますとも、それはね、戦争も何もない静かなところですよ、いつも天然の音楽を聞くような、とてもいいところですよ」

真澄君は、心をうばわれるようにして聞き入ります。

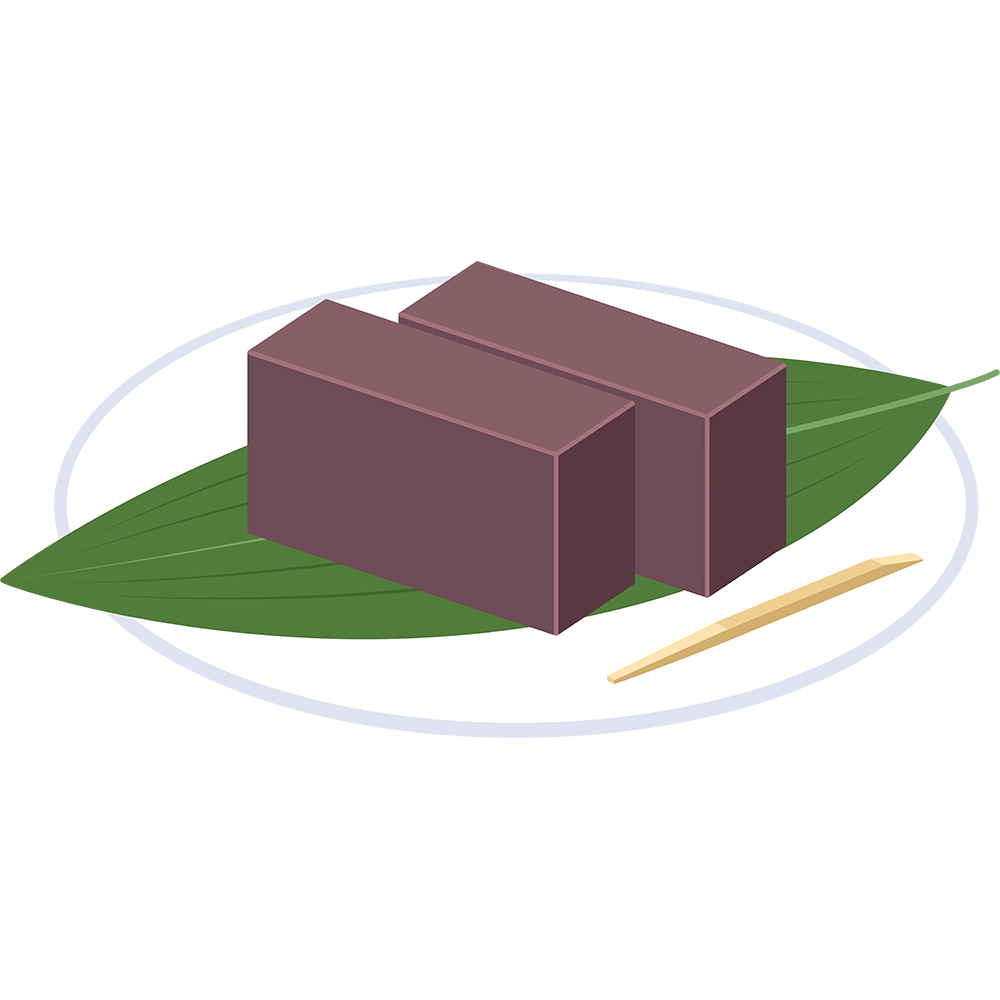

「そこには、羊羹もある?」

お母さんは声をくもらせながらも「ええ、ありますよ。羊羹でもなんでも……」

その母の言葉を聞いた真澄君は、

「ほう、そんなら、ぼくは死のう」

それから口には「なんまんだぶ」「なんまんだぶ」とお念仏を称え続け、

0時頃、ついにこの世の命を終えたのでした。

【死を受け止める】

最後の言葉の

「ほう、そんなら、ぼくは死のう」

私には、ご自身の死を受け入れられた言葉のように感じられました。

まだ13歳。

ある日、一発の爆弾によって死んでいかねばならない現実など本来は納得などできません。

それは、絶対に受け入れ難き死に違いないのです。

もっともっとやりたい事も見たい景色もありました。

未来に、夢や希望を抱いておられたことでしょう。

しかし、真澄君は戦争や原爆といった13歳の少年には全く抗えない暴力によって、不条理にも、もう間もなく死ななければならないのです。

それが、全身を襲う激しい痛みを通して突きつけられた、紛れもない現実なのです。

真澄君はこれまでに羊羹を口にしたことがあるのでしょう。

まだ、戦火が日本におよばない頃、一切れの羊羹を口に入れた。

その口いっぱいに広がる何とも甘くて美味しいこと…

しかし、戦火が激しくなると、羊羹などとても手に入れることはできません。

安全とはいえない僅かな配給の食料を家族で分け合って、お腹を空かしながらなんとか凌いでいたのです。

また羊羹を口にしてみたい…

そんなささやかな願いさえ許されないほど、当時の日本は貧しく、現実は厳しかったといいます。

いったい何の為に生まれてきたのか。今日一日の意味とは何だったのか。

配給の缶詰を食べて死んだ弟も、学校で爆弾にやられて死んだ沢山の友人や恩師の命とは、いったい何だったのか。

怒りと憤りをこえ、やがて激しい痛みと絶望のなかで、悔しさでいっぱいになります。

もう間もなく、全てを失い空しく終わっていかねばならばいのか・・・

死とは何か。真っ暗な世界に果てしなく落ちていく、単なる命の終焉でしかないのだろうか。

【仏様の教えを聞くなかに】

そんな時、ふといつの日か聞いた阿弥陀様の話を思い出したのです。

弟の葬儀の時、祖父母や両親が涙ながらに合掌していた姿。

お寺のご院家さんが、「弟は阿弥陀様に抱かれてお浄土に生まれたんだよ。さよならじゃない。また会えるからな」と教えてくれたこと。

そこは、お日様が真っ赤に燃えて沈んでゆく美しき茜雲のむこう。星も月も帰ってゆく西の方角に阿弥陀様のお浄土はある。そこは、眩い七つの宝で成り立ち、花咲き鳥歌う美しいところと聞きました。

きっと、そんないつの日か聞いたことがる阿弥陀様の話を思い出し、横にいる両親に聞いてみたくなったのです。

「お母さん、お父さん、本当にお浄土ってあるの?」

「羊羹もあるんかな?」

するとお母さんは言ってくれたのです。

「お浄土もある、羊羹もある、なんでもある。人と人とが殺し合う戦争なんかない、美しいところですよ」と。

この時、「戦争無き世界」であることを告げたのは母の思いです。読んだ本には、真澄君が聞いたとは書いてはいません。(※実際に「戦争なんかないよね?」と真澄君が問うたという話もあります)

しかし、我が子の痛ましい姿から、「戦争なんかないよね」という我が子の声なき声を聞いたのです。

また、戦争無き世界は、息子を無惨に傷つけられた母の切なる願いでもあるのです。

人と人とが無差別に殺し合うことが無く、飢えがなく、甘い物が沢山食べられること。

当たり前で、子どもじみた願いでしょうか。

戦争が無く、食べる物も沢山ある平和な世界…それは、本来子どもも大人も関係なく、生命の根源的な願いであったはずです。

【私に間に合うお救い】

こんな話をしていると、死んだら美しい仏の国に生まれ、会いたい人と会え、戦争もなく、飢えもないという話は誠に感動的で結構だけれど、まるでお伽話ではないか。それよりもっと大切なのは、戦争なき世界、飢えなき世界を現実にどうやって創ってゆくかという話ではないのか、と仰る方があるかもしれません。

もちろん、戦争無き世界、飢え無き世界を、この世に実現しようと努力するのは当然のことで、それは人としての誠に正しい営みでしょう。

しかし、時に抗えない、全く抵抗できない、理想が間に合わない現実があることも事実です。

むしろ、世界を見れば、戦争があり、飢えがある国々と、そこで苦しんでいる人々の多いことに気づかされます。

また、世界の話ではなく、私個人という小さな国の中は、様々な愚痴(愚かさ)、瞋恚(怒り)、貪欲(むさぼり)でかき乱され、自他ともに傷つけては苦しんだり、悲しんだりし、そんな孤独のなかで優しさや温もりに飢えているのではなかったでしょうか。

私たちは、一人ひとり全く異なった事実を生きています。

それは、誰にも代わってもらうことができない、時には誰にも理解してもらえないという現実でもあります。

大きな悲しみや苦しみにあうと、順風満帆の時は見えなかった、抗えない力によって、あっちに流され、こっちに流されてやっと生きている、弱くて愚かな自身の姿が見えてきます。

そんな、私たちひとり一人の事実を見抜かれ、その痛みをご自身の痛みとし、

「衆生の願楽する所 一切よく満足す」と願って、ご自身の国を建てられたのが阿弥陀様だったのです。

【誤魔化しがきかない現実に】

阿弥陀様のお浄土は、はじめから、現実に泣いて生き、死んでいかねばならない私たちを必ず浄土に迎えとり、仏様とせねばならないという切なるお心で建てられたのです。

事情、感情、愛情といった凡情をそのままに、どうにかしてどうにかして「我が国に生まれる」と想わせて救うというのが阿弥陀様の願いであり、やるせないお心なのです。

決して、受け入れ難い現実を誤魔化そうというのではありません。

その逆で、浄土真宗は、読経する私の行為によって現実の貧困や病気が治る、悪いことがおこらないなどといった考えに立ち、老病死の現実から目を背けるといったことに用事がないご法義です。

誤魔化すことさえ許されない、リアルなわが身とわが心の拠り所が阿弥陀様の「何があっても見捨てることがない」という御手のなかであり、お浄土という世界なのです。

その揺らぐことがない温かさと力強さに、全く思い通りにならない現実に、私が今生きる意味と私が今死んでいく意味とが知らされてゆくのです。

遺された真澄君のご両親も、子ども二人に先立たれた戦後という現実を、誰より誤魔化すことができずに生きられたはずです。

【立派な往生】

そんな真澄君のお父さんは、手記の最後を

「(息子は)実に安らかに息を引きとったのであった。まことに立派な往生であった。それはまさしく、羨ましいほどの死に方であった」と結ばれています。

しかし、このような言葉は、我が子を原爆によって奪われた親の感情からは、本来出てこないのではないかと思います。

それは、我が子がお浄土の話を聞き受け、念仏申して命を終えていった姿に、阿弥陀様の確かなはたらきを感じ取られてあればこそ言えた「立派な往生であった」「羨ましいほどの死に方であった」という言葉であったはずです。

ここに、親自身が誤魔化しようのない戦後の現実のなかを、阿弥陀様のお心を聞き受け、受け止め難い我が子の死をなんとか受け止めて生きていかれた姿がありました。

私たちは、ただ単に感情、愛情、事情によって心が振り回され、乱されてゆくのではないのです。

そのどうしようもない凡情を遮せず、涙して捨てておけないと立ち上がってくださったのが阿弥陀様がご一緒なのでした。

そこに、単に命の長短、死に様の良し悪しというものさしでははかることができない命のすがたが、浄土真宗にはあるのです。

たとえ、他人から見ればままならない悲壮で惨めな短い命であったとしても、当事者から見ればしあわせで、立派で、尊い命であったと合掌して受け止めてゆくことができる。

それこそが、「凡情に応ぜず、しかれども凡情を遮せず」という阿弥陀様のやるせないお心であり、お救いでありました。

【浄土真宗の葬儀】

このゆえに、浄土真宗の葬儀では次のご和讃が拝読されます。

最後にご紹介して、この度の法話を置きます。

本願力にあいぬれば むなしくすぐるひとぞなき

功徳の宝海みちみちて 煩悩の濁水へだてなし

如来浄華の聖衆は 正覚のはなより化生して

衆生の願楽ことごとく すみやかにとく満足す (いずれも『高僧和讃』「天親讃」より)

阿弥陀様がご一緒で良かったですね。お浄土があって良かったですね。

以上

<※>

天親菩薩(世親菩薩)は、紀元5世紀頃、北インドの当時はガンダーラと言われる地にお生まれになった方で、千部の論師と評されたほどお釈迦様が説かれた数多のお経の解説書を遺されました。

その天親菩薩が最後の円熟期に書き残された書物が、冒頭のご文が示されている『浄土論』(正式名称『無量寿経優婆堤舎願生偈』)です。